人的意义危机和现代艺术的激烈反传统

1912年,马里于斯・德・萨亚斯在当年的《摄影》7月号发表了一篇题为《日落》的文字。这是继尼采在哲学领域喊出“上帝之死”后,西方现代艺

1912年,马里于斯・德・萨亚斯在当年的《摄影》7月号发表了一篇题为《日落》的文字。这是继尼采在哲学领域喊出“上帝之死”后,西方现代艺

艺术死了。

它现有的运动绝非生命力的征兆;

它们也不是死前痛苦的挣扎;

它们是尸体遭受电击时的机械反应。

“艺术之死”的预言作为对古典艺术的反抗,是那些即将经历或正在经历着第一次世界大战的艺术家直面虚无而做的一次心灵的挣扎。从这个角度说,西方现代艺术的反理性、反规律、反传统、反经典,是对摧毁了人的价值体系的罪恶战争的不满情绪的彻底发泄。在这一点上,现代艺术与向死而生的存在主义有异曲同工之处。达达派艺术的领军人物马塞尔・杜尚(Marcel Duchamp)就是用自己的艺术实践宣布了“艺术之死”的艺术家之一。

1917年,杜尚将一个从商店买来的男用小便池起名为《泉》,并作为艺术品展出,成为现代艺术史上里程碑式的事件。在笔者看来,杜尚的《泉》之所以能够引起那么大的轰动,其实并不取决于它本身的艺术价值,而在于它给世人带来了一种看待人生的态度,一种反省世界的立场,体现了人类存在境遇的裂变以及由此而引发的人的审美观念的裂变。在这一裂变的背后,潜隐的乃是人的意义危机。当艺术的本质与美的本质成为问题的时候,实际上是人的存在意义成为了问题。对这些问题,我们仅仅停留在古典美学范围内,已无法给出真正的阐释。或者说,这个事件已不再仅仅是个美学事件,而更是一个文化事件。因此,我们把审美的视野扩展为审美文化的视野,这是反思现当代审美走向时不得不做出的一种选择。这也说明,当前的审美批判更多的是一种文化批判。

我们看到,杜尚是他所处的那个时代西方人文知识分子的一个典型。这主要表现在两个方面:第一,杜尚是一位怀疑论者。他具有一种天然的怀疑精神,永远不接受现成的东西,他宁可什么也不做也不重复自己。这使得他对改变被给予的东西有一种近乎偏执的狂热。缘此,他在创作中不断地变换自己的思想和创作方法,不断地试验。第二,杜尚是一位相对主义者。他对任何一种绝对主义都保持着警觉,但心灵之锚又无处可抛。于是,他在摇曳不定的精神漂流中享受着米兰・昆德拉所说的“生命之中难以承受之轻”的那种自由。这是一种相对主义的自由,他用自己的不断反叛的艺术和人生对这种相对主义的自由做了诠释。他的做法之一,就是不断地解构经典:1919年,杜尚在巴黎买了一张达・芬奇《蒙娜丽莎》的印刷品,用铅笔在蒙娜丽莎的脸上画了两撇胡子和一撮山羊须,便成了一件叫做《带胡子的蒙娜丽莎》的艺术品。1939年,杜尚又绘制了一幅关于蒙娜丽莎的画,画面上只有上次添加在蒙娜丽莎脸上的胡须。于是,杜尚将之命名为《蒙娜丽莎的翘胡子和山羊须》。 1965年,杜尚又买了一张《蒙娜丽莎》的印刷品。这次他没有做任何处理,只是标了一个新的题目:《剃掉了胡子的蒙娜丽莎》。他不断地否定,经过否定之否定,似乎又回到了起点。

|

|

|

达・芬奇《蒙娜丽莎》 |

杜尚:《带胡子的蒙娜丽莎》 |

同达达派的其他艺术家不同的是,一战结束不久,不少人在将反叛做了一番表演之后,很快就与现实秩序沆瀣一气了。他们继续过起了平均化的日常生活,有的做了医生,有的做了神父,过去的反叛徒剩下一个苍白的姿态,而杜尚则始终以他那双怀疑的因而也游移不定的眼睛超然地看着世界。他宁肯以低廉的价格给一些普通人教授法文,而断然拒绝画商以诱人的高价包下他一年中所有作品的要求,尽管那时他依然很穷困。他明确地回答:“不,谢谢,我更喜欢自由。”他是将自由视为自己的生命的。观其一生,杜尚几乎没有任何身外之物的干扰,他的精神反叛是融合在其生存里的。他把艺术看作是人生不可或缺的一部分,他的否定一切是为了呈现一种自由的人生境界。杜尚曾这样说,他的最好的作品就是他的生活。由此可见,杜尚的作品就是其人生态度的真实写照,或者说,他的生命状态就是他最成功的艺术品。

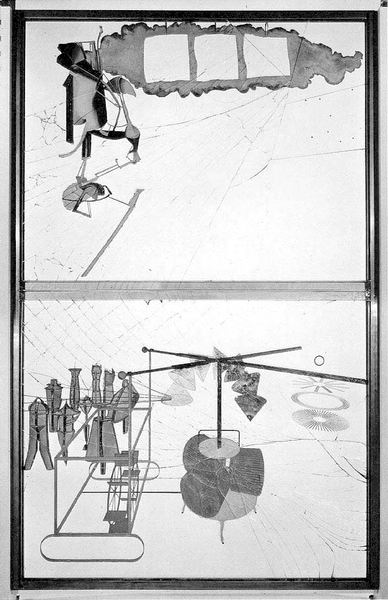

杜尚的这种深入骨髓的怀疑论的生命状态,引发的是一种沉重的荒诞感。杜尚自认为毕生最重要的一件艺术品是《大玻璃――被独身汉们剥光衣服的新娘》,说它表现了人为机器、机器为人的荒诞感。在这里,杜尚并没有像某些后现代艺术家那样零视角地展示人的肉体,而是在这种机械存在的生命中隐喻着人的荒诞的处境。正如他的《带胡子的蒙娜丽莎》,主人公蒙娜丽莎并没有给人一种肉欲之感,《大玻璃――被独身汉们剥光衣服的新娘》同样没有给人提示某种与“性”或“暴力”相关的符号想象,而是把人引向一种存在之思。这也正像卡夫卡的《变形记》一样,我们在看到主人公葛里高利一夜之间变成了一个大甲虫之后,惊诧之余,自然会想:这一切,究竟是为什么?可以说,荒诞感与由此而引发的焦虑感,是现代艺术带给人类的最后一个感受生命的深层模式。

现代艺术当初是以先锋、前卫的姿态出现的,它以形式的反抗,对抗着把人异化了的现存秩序。这是艺术与现存秩序的一种张力,也是现代艺术葆有其价值的一个前提。一旦这个前提失去了,形式的反抗很快就会沦为一种苍凉的姿势,而且会被消费社会招安,融入现存秩序之中,畸变为恶搞、娱乐、制造笑料的工具。消费社会、后现代文化语境中的先锋艺术,命运大抵如此。

后现代艺术沦为商业消费的符号

从现代艺术的反传统、解构经典到后现代艺术的戏仿、恶搞只有一步之遥。如果说现代艺术的反传统、解构经典作为艺术抗拒一体化社会秩序的一种姿态有其存在的价值的话,那么当后现代艺术在商业社会里一旦沦为商业消费的符号,它就失去了艺术革命的意义,而成为被现实商业秩序利用,或者与现实商业秩序合谋的角色了。这在安迪・沃霍尔(Andy Warhol,亦译为安迪・沃荷、华荷,本文统称沃霍尔)领导的泼普艺术那里表现得最为典型。

沃霍尔:《最后的晚餐》

沃霍尔是一位彻底适应商业社会的后现代艺术家,他的作品因此成为后现代理论家从事文化批判的标本。詹明信(Fredric Jameson,亦译为詹姆逊)就曾经比较了艺术史上颇有隐喻性的两双“鞋子”,即凡・高(Van Gogh)的《农民的鞋》和沃霍尔的《钻石灰尘鞋》。他说:

我的看法是,在梵高(凡・高)的画作里,倘若辛酸的农民生活可算是作品的原始素材,则那一贫如洗的乡土人间,也就自然成为作品的原始内容了。这是再显然不过的历史境况了。农民在这里熬过了人类最基本的生存经验、体现了劳动生活的种种辛酸;在这里,汗流浃背的劳动者,因被生产力日以继夜地不断磨练、不断鞭策,而得终生陷入一种极端野蛮残酷、险恶可怖、最荒凉、最原始、最远离文明的边缘地域和历史境况。这,也就是我为《农民的鞋》所重构的农民世界了。(《晚期资本主义的文化逻辑》,三联书店1997年,第434-435)

杜尚:《大玻璃――被独身汉们剥光衣服的新娘》

凡・高《农民的鞋》属于现代艺术的杰作,其中仍有着意义的深度模式。在詹明信看来,凡・高的这幅作品是可阐释的,海德格尔在《艺术作品的本源》中所做的解读就是一种典型的现代主义的深度阐释。(见海德格尔:《林中路》,上海译文出版社1997年,第17页)而面对一个平面的无深度的世界,这种深度阐释模式就显得不知所措了。沃霍尔的《钻石灰尘鞋》展示给人们的就是这样一种后现代的文化景观。詹明信这样解读:

无疑,华荷(沃霍尔)所作的《钻石灰尘鞋》已不再用梵高处理农民鞋子的方式向我们直诉他心底的话。我们甚至可以说,华荷画的鞋子已经不再跟观画者诉说些什么了。这个作品,简直没有一处是为了观者的利便而设计的,也没有为我们保留哪怕是最小、最小的、作为观赏者的空间和位置。华荷仿佛看准了我们就是这样的观赏者――走在博物馆或者画廊里面,偶尔拐一个弯,便发现自己站在一幅画了不知何物的图画面前,顿时感到惘然不知所措。(《晚期资本主义的文化逻辑》,第438页)

沃霍尔作品中的鞋与各种各样商品广告画上的鞋一样,除了鞋子的符码(能指)之外,我们读不出任何一种符意(所指)。我们无法感到这幅画后面深藏的某种独特的、令人感动的东西,它只是一个没有任何深度的仿象,与任何东西没有必然的联系。人们被抛入一种价值平面的世界之中,在符码自身指涉的狂欢中,失去了审美判断力的人们也不再追求艺术的深度价值与意义。这时,人们被引诱起来的,只有不断膨胀着的对文化符号的消费欲望。詹明信就此比较了现代文化与后现代文化之间存在的差异:

我们必须说明的是,现代主义高峰时期所产生的文化毕竟跟后现代时期的文化大不相同。譬如说,拿梵高笔下的鞋跟华荷笔下的鞋放在一起,我们毕竟就看到了两个截然不同的世界。可以说,一种崭新的平面而无深度的感觉,正是后现代文化第一个、也是最明显的特征。说穿了这种全新的表面感,也就给人那样的感觉――表面、缺乏内涵、无深度。(《晚期资本主义的文化逻辑》,第439-440页)

所谓“表面、缺乏内涵、无深度”,说到底,也就是缺乏意义。这种缺乏意义与深度的东西,与其说是艺术,不如说是商品。沃霍尔就曾直白地说,“商业”是最好的艺术:

商业艺术(business art)乃是“艺术”(Art)的下一个阶段。我以一名商业广告艺术家(commercial artist)起家,希望能以一名商业艺术家 (business artist) 终了。在我从事过叫作“艺术”――或不管叫什么――的那件事之后,我跨进商业艺术。我想成为一名艺术商人(Art Businessman)或者商业艺术家。商业做得好是最令人着迷的一种艺术。在嬉皮的年代,人们贬抑商业这个概念――他们说:“金钱是不好的。”还有:“工作是不好的。”但是赚钱是一种艺术,工作是一种艺术,而赚钱的商业是最棒的艺术。(《安迪・沃霍尔的哲学》,广西师范大学出版社2008年,第90页)

沃霍尔是一位实用主义者,他否认“纯艺术家”与“商业艺术家”之分,实际上否认雅俗之分,否认艺术与生活的界限,站在俗艺术的立场,坦言自己是“商业艺术家”,“商业艺术家”就是“卖艺术作品的人”(肯尼思・戈德史密斯编,《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,三联书店2007年,第440页),并据此认为“赚钱的商业是最棒的艺术”。他在商业社会制造时潮的框架内看待艺术家的成功,否认有永恒的艺术家,一切都在瞬息万变,每个人都能成为艺术家,“好像每年都出现一个属于那一年的艺术家”,“艺术家是任何一个可以把事情做好的人,像如果你可以把饭做好” (《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,第441、442页),这实际上取消了艺术家的内涵。在他看来,每个人只能风骚一时,很快就会被新的时潮淹没。这是快餐时代艺术家的命运。也正因为如此,他认为未来每个人都能当15分钟的名人,潮流的寿命还比不上用完即弃的纸尿片或安全套。

不像古典艺术家那样把艺术视为神圣的可以献身的事业,沃霍尔是把艺术作为获取个人名利、成功的职业来看待的。从事这种职业的人,就像一架机器一样,整日机械地劳作着,目的不是为了艺术,而是假借艺术的名义来赚钱。他说:

我猜我对于“工作”的解释非常宽松,因为我觉得光是活着就已经是一件大工程,而有时你还不见得想去做。被生下来就像是被绑架一样。然后被卖去当奴隶。大家随时都在工作。机器永远运转不停。即便是你睡着的时候。(《安迪・沃霍尔的哲学》,第93-94页)

对我而言,当我没有任何用钱摆不平的问题时,就是最好的时光。(《安迪・沃霍尔的哲学》,第115页)

这就是沃霍尔。他的可爱与可怕之处都在于,他不装,他很直率,直率得像个老顽童,但这种老顽童式的直率总是令人觉得有点儿残酷,有点儿狡黠。他说:“我认为每一个人都应该是一台机器。”(《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,第75页)他不承担任何道德责任,而是公开向世界宣称:赚钱、工作、商业都可以是艺术!于是,有人在看到他那些所谓的“艺术”时,不禁会发出窃窃疑问:他是一个撼动20世纪艺术界的天才?还是一个商业时代狡猾赚钱、炒作的“大赢家”?

艺术在以沃霍尔为代表的后现代艺术家那里,彻底沦为赚钱的工具。如果说,现代艺术家所宣称的“艺术之死”只是表明古典艺术终结的话,那么“艺术之死”在后现代艺术家那里则意味着艺术本身的终结。当一位诗人这样问询沃霍尔:“你觉得抽象表现主义怎么样?”沃霍尔坦率地回答:“艺术已经死了。”(《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,第83页)确实,对沃霍尔这样的艺术家来说,艺术已经真的死了。

1987年2月22日,沃霍尔死了。当年4月,Flash Art(《艺术快讯》)杂志刊登了保罗・泰勒对沃霍尔的最后一次访谈。这次访谈是围绕沃霍尔恶搞耶稣的画作《最后的晚餐》进行的,其中有两段对话颇值得玩味。第一段是:

PT PT(保罗・泰勒):他对我解释,过去要是把两个耶稣放在一张画里是一种亵渎。

AW(安迪・沃霍尔):他是听我说的。

PT:你尝试亵渎?

AW:对。(《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,第437页)

我们看到,跨越一切边界,同时亵渎、恶搞一切,在商业社会里制造轰动效应,这是沃霍尔以反叛的姿态赢得市场青睐的策略,在这种策略的背后,流露出的则是以沃霍尔为代表的后现代艺术家们难以掩饰的虚无感。我们来看第二段对话:

PT:如果你是现在开始一切,你会用完全不同的方式做事吗?

AW:我不知道。我只是努力工作。所有的事情都是幻象。

PT:生活是幻象?

AW:对,是的。

PT:什么是真实?

AW:不知道。

PT:有人知道。

AW:是吗?(《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,第445页)

“生活是幻象”(也有译为“生活是场梦”),这是沃霍尔人生底色的彻底流露。他是一位无反省的相对主义者,一位迷恋虚无的虚无主义者,这恰恰与他不断亵渎神圣的行为相互映衬,也正说明了他的制作为什么不做任何承诺。虚无主义、相对主义一直是实用主义的同谋,也是工具理性所滋生的仿象时代的孪生兄弟。

恶搞了一个世纪,沃霍尔死了,但他所制造的那种精神氛围并未就此散去。

历史感的消失让艺术成为无家可归的艺术

沃霍尔所制造的那种精神氛围正是我们正在经历的时代精神处境,至今仍在持续影响着后现代艺术的文化取向。无论他的绘画(如《玛丽莲・梦露》、《二百一十个可口可乐瓶》等),还是实验电影(如《吻》),都给我们复制了一个平面的、感官的、商业味道浓郁的世界。在这个世界里,没有意义,没有深度,没有原作,有的只是复制与仿象。

沃霍尔:《二百一十个可口可乐瓶》

对于沃霍尔的作品,哈罗德・罗森伯格曾经批评说:“麻木重复着的坎贝尔汤罐组成的柱子,就像一个说了一遍又一遍的毫不幽默的笑话。”(尼古斯・斯坦戈斯编,《现代艺术观念》,四川美术出版社1988年,第247页)其实,沃霍尔是有意地以那种单调、无聊、拼贴、重复的方式,来传达商业社会带给人们的某种空虚、冷漠、错置、疏离的感觉,“因而它能引起无限的好奇心――是一种略微有点可怕的真空,需要用闲聊和空谈来填满它”(罗伯特・休斯,《新艺术的震撼》,上海人民美术出版社1989年,第307页) 。 因此,沃霍尔并不寻求意义与深度。对沃霍尔来说,他就喜欢平面的、琐屑无聊的东西。他说:

如果你想知道关于安迪・沃霍尔的一切,只要看表面:我的绘画、电影和我,我就在那里。没有什么隐藏在那后面。(《我将是你的镜子:安迪・沃霍尔访谈精选》,第150页)

我一向喜欢拿剩余的东西来创作,做剩余物的作品。那些被丢弃的东西,每个人都知道是不好的东西,我一向认为很有潜力变得有趣。(《安迪・沃霍尔的哲学》,第90页)

在以沃霍尔为代表的后现代艺术家那里,艺术本身存在的根基被挖掉了。我们看到,沦为消费意识形态仆役的后现代艺术家,更多地把艺术视为一种可消费的符号,要么把艺术视为一种附加的文化资本来装点消费者的文化身份,要么更多地用来满足感官的刺激与快适。这,终于导致艺术由世俗向恶俗的癌变,并最终取消了艺术自身存在的合法性。

在消费意识形态笼罩社会各个领域的时代,艺术本应带给人们的历史感消失了。人们没有过去,也没有未来,剩下的只是在一个没有质量的点上游荡,在这里跳舞,也在这里死亡。詹姆逊(詹明信)就曾明确指出后现代文化的“历史感消失”这一症候。他说:

在这种状态下,我们整个当代社会体系逐渐开始丧失保存它过去历史的能力,开始生活在一个永恒的现在和永恒的变化之中,而抹去了以往社会曾经以这种或那种方式保留的信息的种种传统。(弗雷德里克・詹姆逊:《文化转向》,中国社会科学出版社2000年,第19页)

历史感的消失,意味着人从此成为无家可归的人,同时意味着艺术成为无家可归的艺术。因此,后现代艺术欲走出当前的困境,当务之急便是挣脱价值平面化的牢笼,重新契接历史的深度。

(本文编辑:钱振文)